飛騨市種を蒔くプロジェクト 令和6年度活動報告

岐阜県飛騨市 飛騨市有機農業推進協議会 (2025.3.22)

飛騨市有機農業実施計画 概要

近年、地球温暖化が原因とみられる記録的な猛暑や豪雨などが、国内のみならず世界各地でも甚大な被害をもたらし、農林水産業におけるリスクが今後さらに高まると予想されています。政府も「みどりの食料システム戦略」を策定し、有機農業の推進を図る方針を打ち出すなど、食料生産・農林水産業における環境負荷の低減を図り、豊かな地球環境を維持することは、持続的な発展に不可欠であり、次世代に向けて取り組まなければならない重要かつ緊急の課題となっています。

こうしたことから、本計画は環境負荷を低減した農業を推進するため、環境保全型農業に取組む生産者団体や市・関係機関と連携し、多様な担い手の確保・育成をはじめ、栽培技術の向上や省力化に向けた取組みのほか、市内保育園・小中学校の給食での活用や、有機農産物に関する地域の理解醸成に向けた取組みを盛り込んだ計画となっています。

★PDF https://hidaichi.jp/uncategorized/2704.html

★PDF https://hidaichi.jp/uncategorized/2704.html

有機農業産地づくり推進事業

1.飛騨市有機農業実施計画の策定に向けた検討会

消費者の環境問題への意識が高まりつつある中、飛騨市有機農業推進協議会が中心となり、有機農業を推進していくうえでの課題を整理し、計画策定に向けた検討会を年間を通じて開催しました。検討会では、有機農業の栽培技術の向上や販路拡大に向けた取り組みのほか、有機農産物に対する地域の理解醸成に関する具体的な施策や目標についての議論が活発に行われました。

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/9b9c3a457c0fdaa17ef72d4a2adfd347.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/9b9c3a457c0fdaa17ef72d4a2adfd347.pdf

2.飛騨市で就農しませんか?~農業フェアへの出展~

飛騨市は、有機農業に限らず農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっており、新たな担い手を確保することが喫緊の課題となっています。しかし、これまで飛騨市に就農を希望される方の選択肢は、トマト農家(トマト研修所)か畜産農家(飛騨キャトルステーション)しかありませんでした。そのため、有機農業で新規就農を希望する方の受け皿として飛騨市有機農業推進協議会の会員のうち2軒を受入先として位置づけ、有機農家を増やす取組みを行ってきました。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

3.子ども達に里山の暮らしを~里山留学事業~

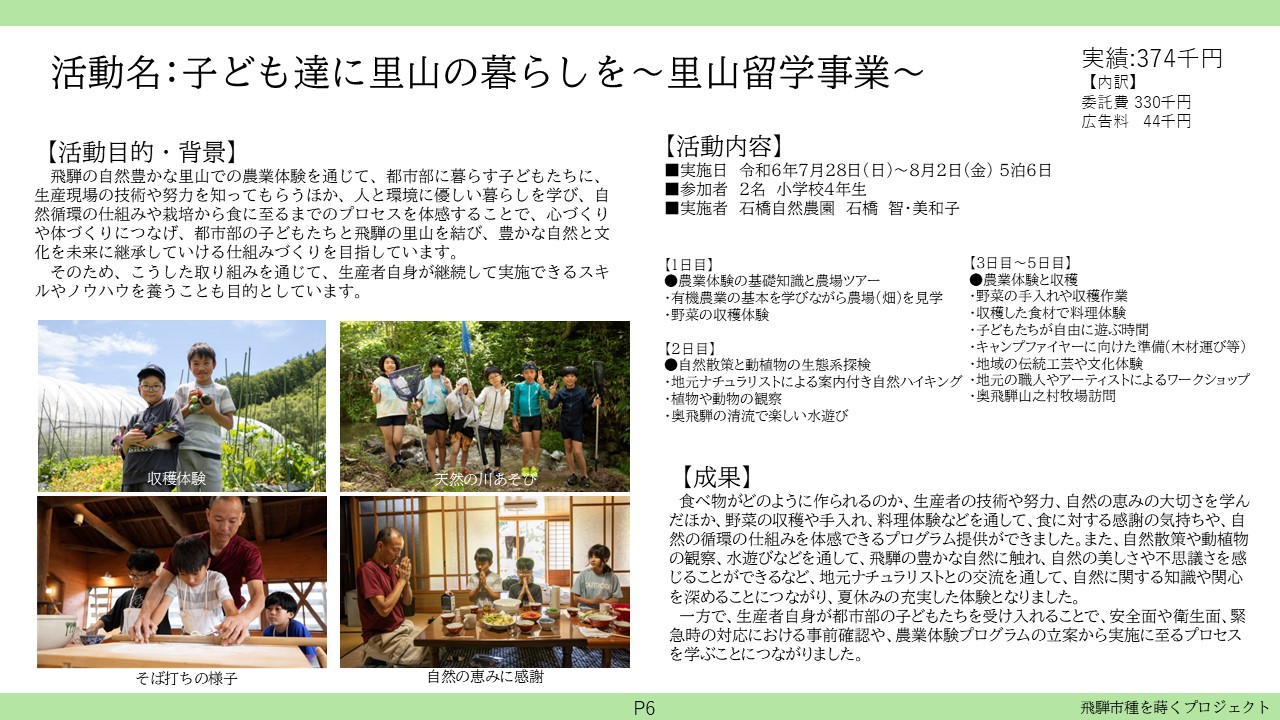

飛騨の自然豊かな里山での農業体験を通じて、都市部に暮らす子どもたちに、生産現場の技術や努力を知ってもらうほか、人と環境に優しい暮らしを学び、自然循環の仕組みや栽培から食に至るまでのプロセスを体感することで、心づくりや体づくりにつなげ、都市部の子どもたちと飛騨の里山を結び、豊かな自然と文化を未来に継承していける仕組みづくりを目指しています。

そのため、こうした取り組みを通じて、生産者自身が継続して実施できるスキルやノウハウを養うことも目的としています。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

4.まずは体験してみて~里山就農体験事業~

新たな土地で農業を中心とした暮らしを考えている方が、その土地の特徴や地域住民との関わり、年間を通じてどのような暮らしなのかは、移住する方にとって気になるところです。

そのため、飛騨への移住または就農を考えている方を対象に、古き良き日本の里山が残る山之村地区に滞在し、有機農業を体験しながら農家の暮らしや仕事のやりがいなどを知ることで、飛騨での就農へのイメージをより明確にし、移住につなげていくことが目的です。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

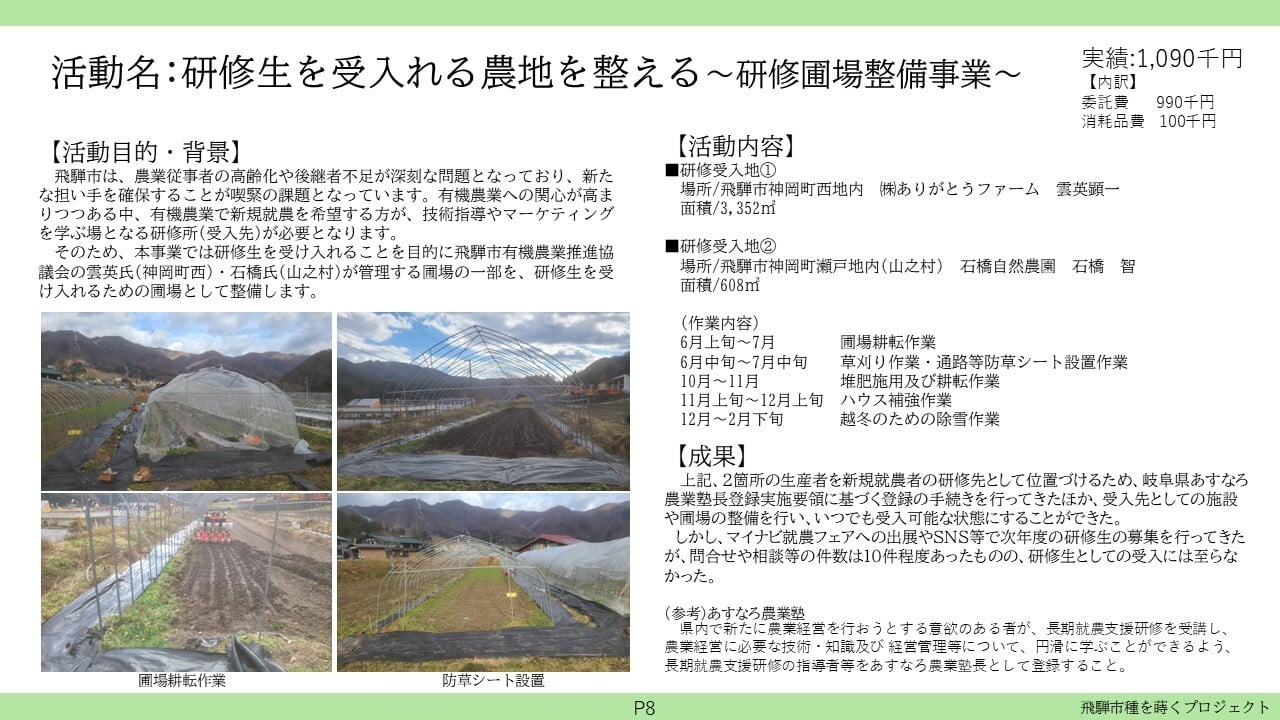

5.研修生を受入れる農地を整える~研修圃場整備事業~

飛騨市は、農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっており、新たな担い手を確保することが喫緊の課題となっています。有機農業への関心が高まりつつある中、有機農業で新規就農を希望する方が、技術指導やマーケティングを学ぶ場となる研修所(受入先)が必要となります。

そのため、本事業では研修生を受け入れることを目的に飛騨市有機農業推進協議会の雲英氏(神岡町西)・石橋氏(山之村)が管理する圃場の一部を、研修生を受け入れるための圃場として整備します。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

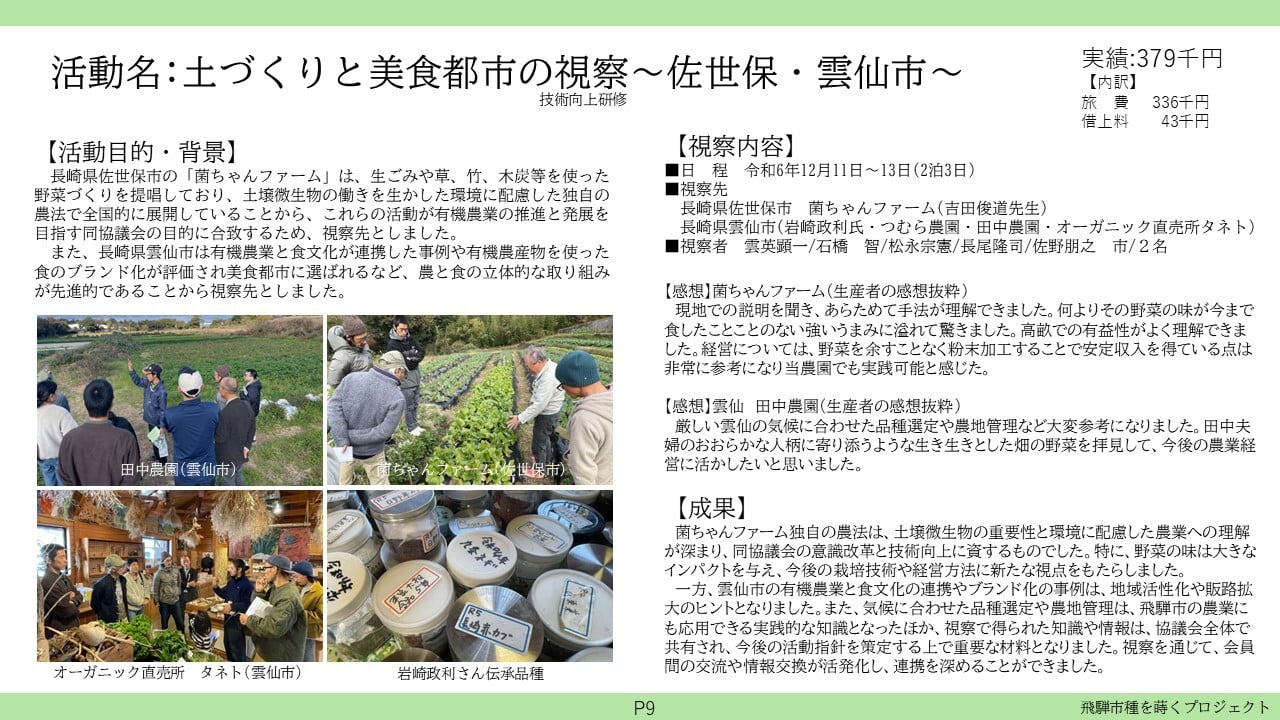

6.土づくりと美食都市の視察~佐世保・雲仙市~

長崎県佐世保市の「菌ちゃんファーム」は、生ごみや草、竹、木炭等を使った野菜づくりを提唱しており、土壌微生物の働きを生かした環境に配慮した独自の農法で全国的に展開していることから、これらの活動が有機農業の推進と発展を目指す同協議会の目的に合致するため、視察先としました

また、長崎県雲仙市は有機農業と食文化が連携した事例や有機農産物を使った食のブランド化が評価され美食都市に選ばれるなど、農と食の立体的な取り組みが先進的であることから視察先としました。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

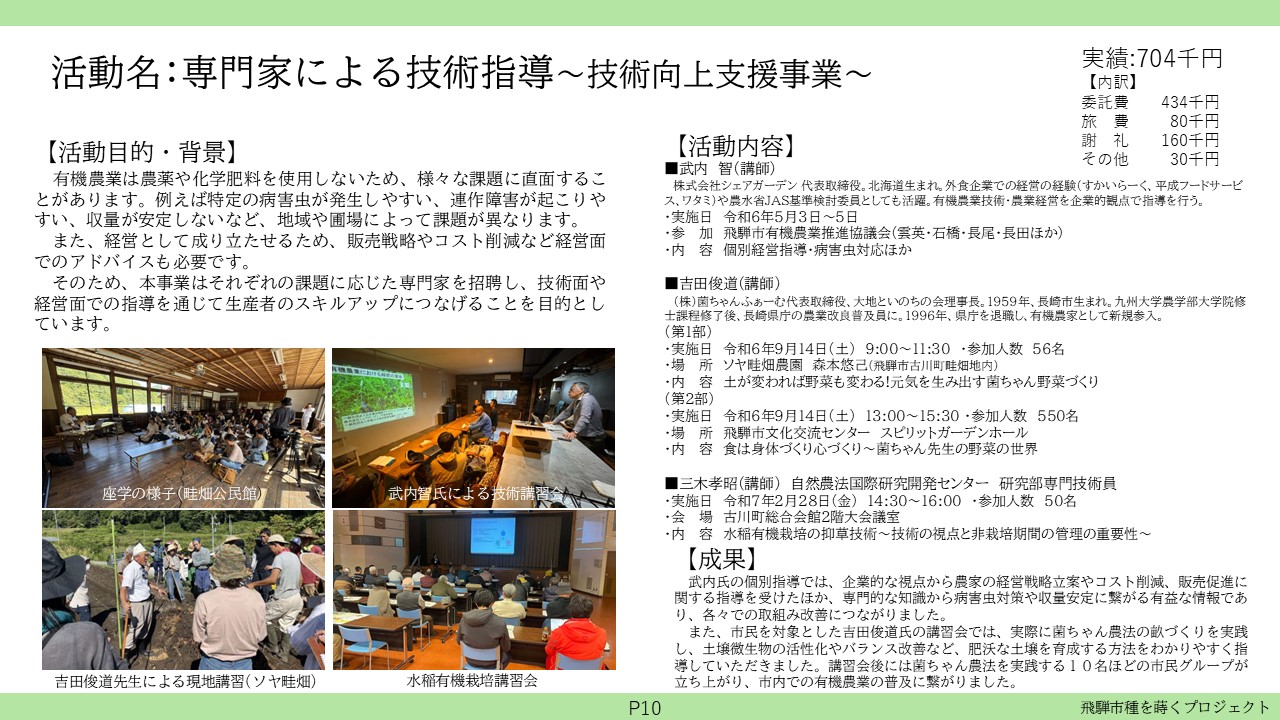

7.専門家による技術指導~技術向上支援事業~

有機農業は農薬や化学肥料を使用しないため、様々な課題に直面することがあります。例えば特定の病害虫が発生しやすい、連作障害が起こりやすい、収量が安定しないなど、地域や圃場によって課題が異なります。また、経営として成り立たせるため、販売戦略やコスト削減など経営面でのアドバイスも必要です。

そのため、本事業はそれぞれの課題に応じた専門家を招聘し、技術面や経営面での指導を通じて生産者のスキルアップにつなげることを目的としています。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

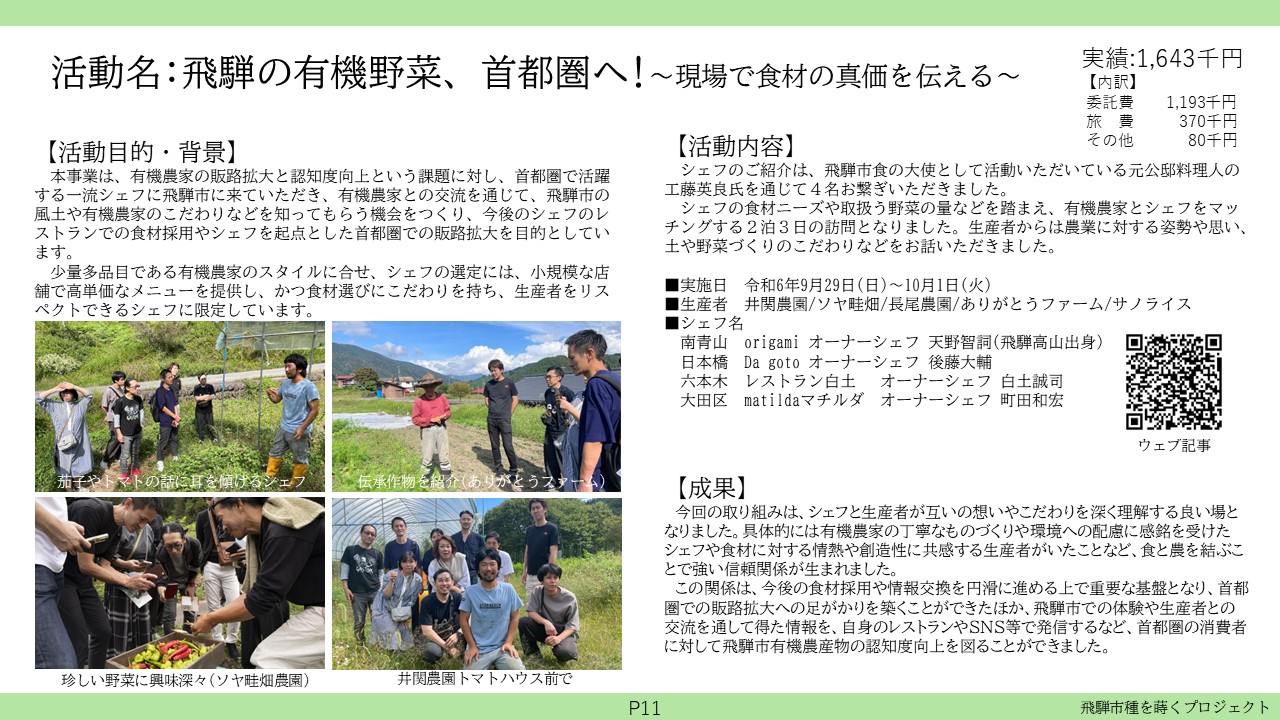

8.飛騨の有機野菜、首都圏へ!~現場で食材の真価を伝える~

本事業は、有機農家の販路拡大と認知度向上という課題に対し、首都圏で活躍する一流シェフに飛騨市に来ていただき、有機農家との交流を通じて、飛騨市の風土や有機農家のこだわりなどを知ってもらう機会をつくり、今後のシェフのレストランでの食材採用やシェフを起点とした首都圏での販路拡大を目的としています。

少量多品目である有機農家のスタイルに合せ、シェフの選定には、小規模な店舗で高単価なメニューを提供し、かつ食材選びにこだわりを持ち、生産者をリスペクトできるシェフに限定しています。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/45544afa4420ddc64e895c3faebf90ef.pdf

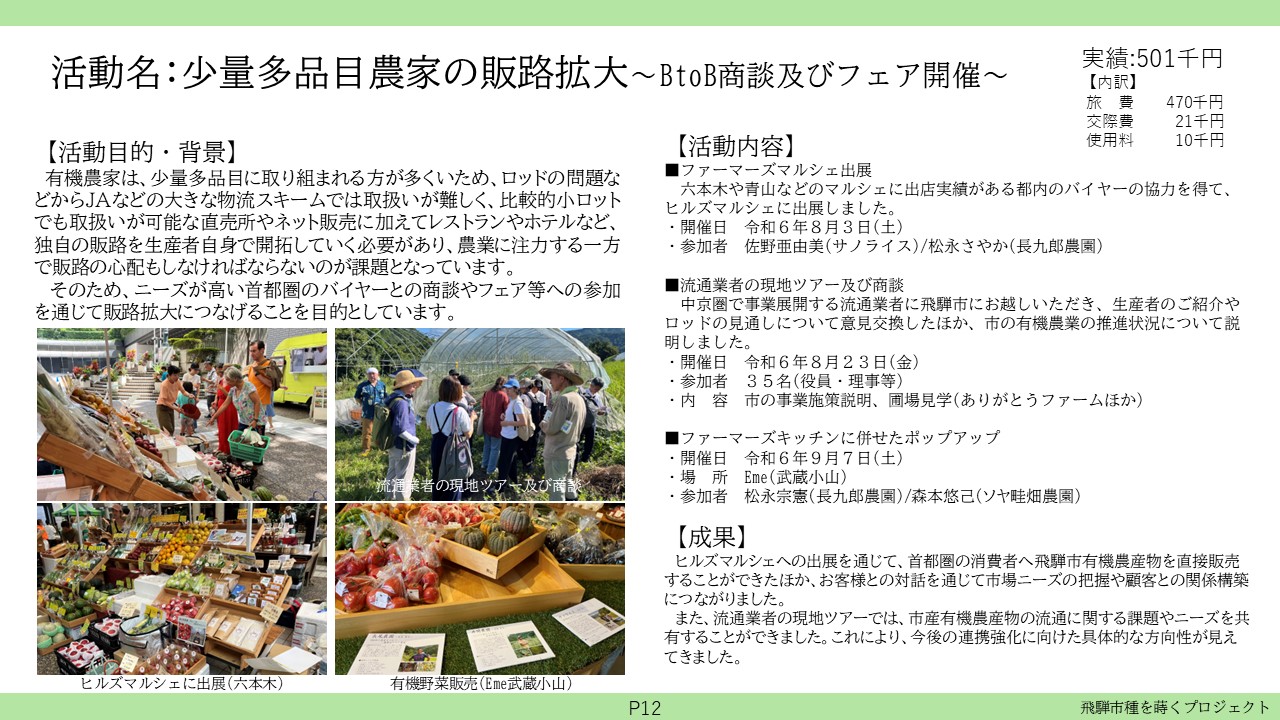

9.少量多品目農家の販路拡大~BtoB商談及びフェア開催~

有機農家は、少量多品目に取り組まれる方が多くいため、ロッドの問題などからJAなどの大きな物流スキームでは取扱いが難しく、比較的小ロットでも取扱いが可能な直売所やネット販売に加えてレストランやホテルなど、独自の販路を生産者自身で開拓していく必要があり、農業に注力する一方で販路の心配もしなければならないのが課題となっています。

そのため、ニーズが高い首都圏のバイヤーとの商談やフェア等への参加を通じて販路拡大につなげることを目的としています。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/00f7e65e56ae86e8dcc94761d6336f75.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/00f7e65e56ae86e8dcc94761d6336f75.pdf

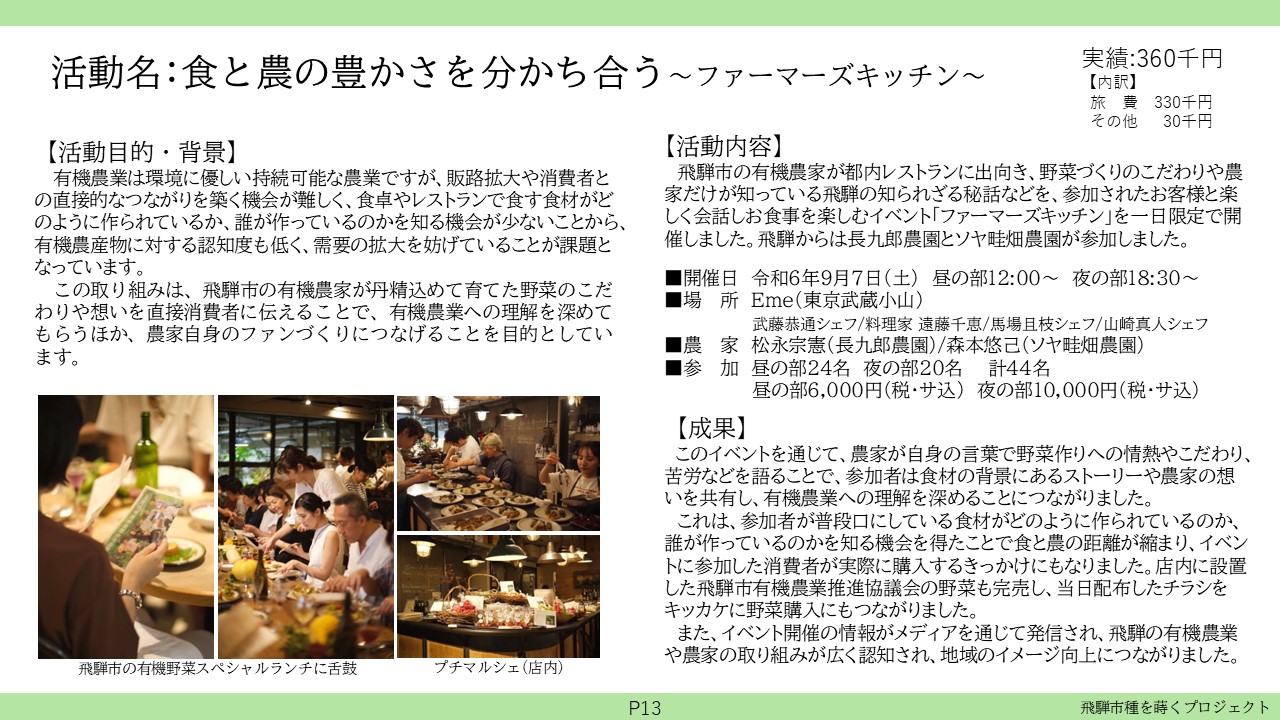

10.食と農の豊かさを分かち合う~ファーマーズキッチン~

有機農業は環境に優しい持続可能な農業ですが、販路拡大や消費者との直接的なつながりを築く機会が難しく、食卓やレストランで食す食材がどのように作られているか、誰が作っているのかを知る機会が少ないことから、有機農産物に対する認知度も低く、需要の拡大を妨げていることが課題となっています。

この取り組みは、飛騨市の有機農家が丹精込めて育てた野菜のこだわりや想いを直接消費者に伝えることで、有機農業への理解を深めてもらうほか、農家自身のファンづくりにつなげることを目的としています。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/c05ece67b738515e5ea7628165bf470d.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/c05ece67b738515e5ea7628165bf470d.pdf

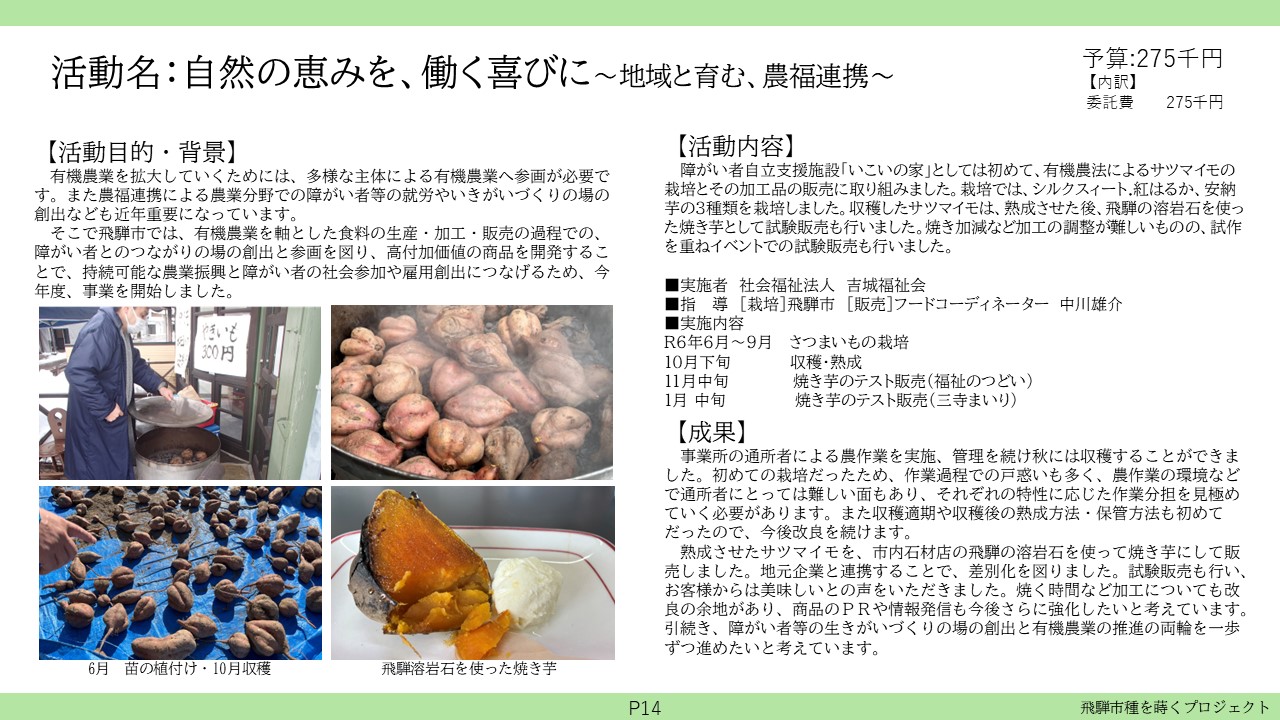

11.自然の恵みを、働く喜びに~地域と育む、農福連携~

有機農業を拡大していくためには、多様な主体による有機農業へ参画が必要です。また農福連携による農業分野での障がい者等の就労やいきがいづくりの場の創出なども近年重要になっています。

そこで飛騨市では、有機農業を軸とした食料の生産・加工・販売の過程での、障がい者とのつながりの場の創出と参画を図り、高付加価値の商品を開発することで、持続可能な農業振興と障がい者の社会参加や雇用創出につなげるため、今年度、事業を開始しました。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/9fdfbbc8351c21058e2fbe2f878615e5.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/9fdfbbc8351c21058e2fbe2f878615e5.pdf

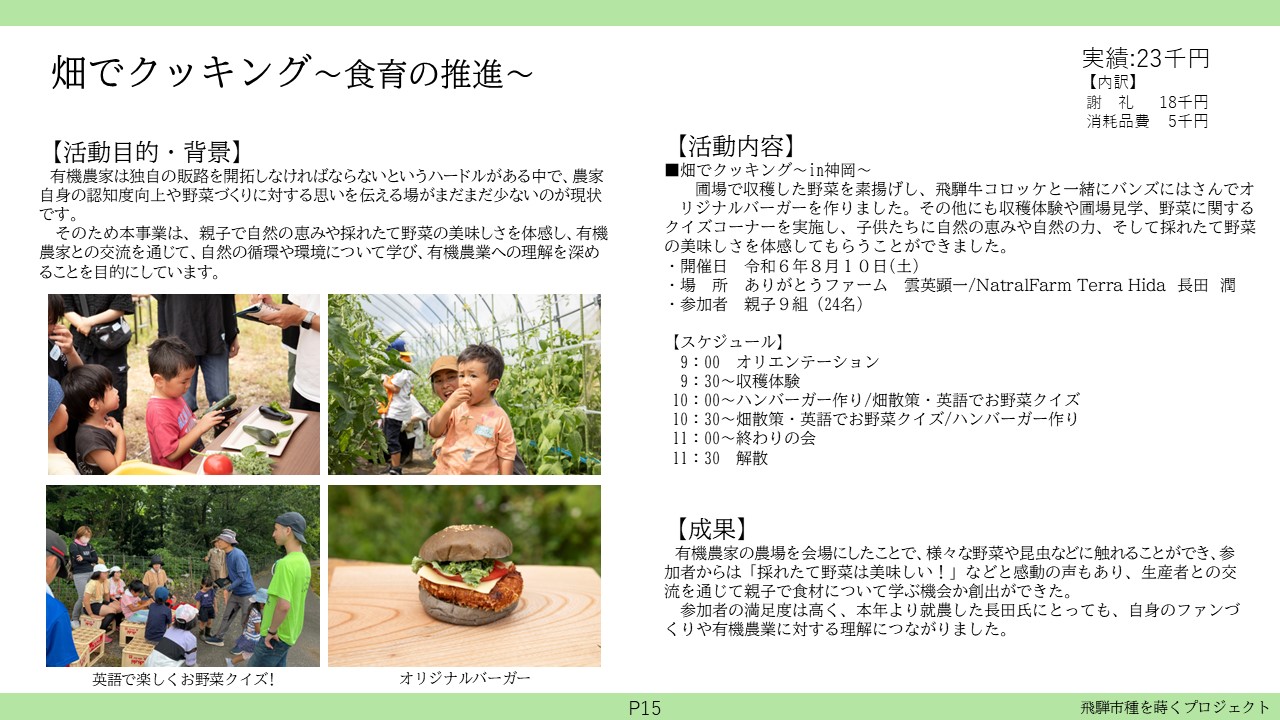

12.畑でクッキング~食育の推進~

有機農家は独自の販路を開拓しなければならないというハードルがある中で、農家自身の認知度向上や野菜づくりに対する思いを伝える場がまだまだ少ないのが現状です。

そのため本事業は、親子で自然の恵みや採れたて野菜の美味しさを体感し、有機農家との交流を通じて、自然の循環や環境について学び、有機農業への理解を深めることを目的にしています。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/87fa80e55b9e9aaef1bfc4ae40f80ff8.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/87fa80e55b9e9aaef1bfc4ae40f80ff8.pdf

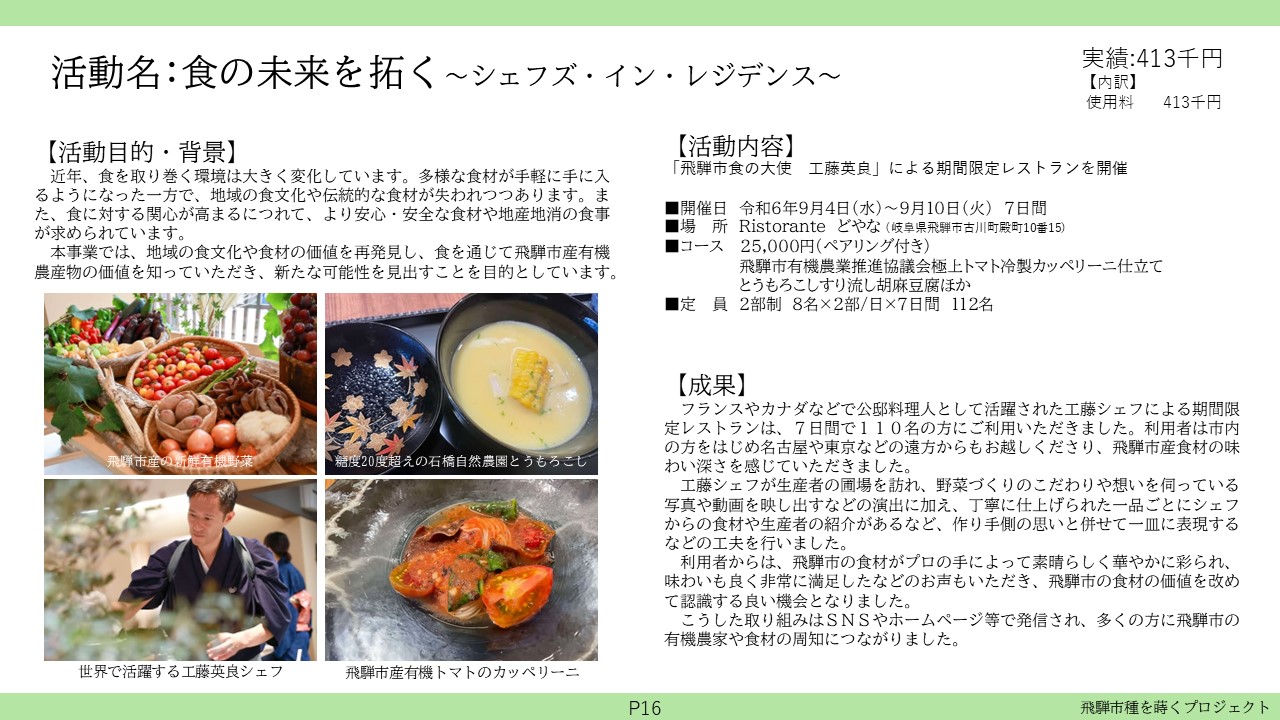

13.食の未来を拓く~シェフズ・イン・レジデンス~

近年、食を取り巻く環境は大きく変化しています。多様な食材が手軽に手に入るようになった一方で、地域の食文化や伝統的な食材が失われつつあります。また、食に対する関心が高まるにつれて、より安心・安全な食材や地産地消の食事が求められています。

本事業では、地域の食文化や食材の価値を再発見し、食を通じて飛騨市産有機農産物の価値を知っていただき、新たな可能性を見出すことを目的としています。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/8bd09099963db99e0b35926a41651cb6.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/8bd09099963db99e0b35926a41651cb6.pdf

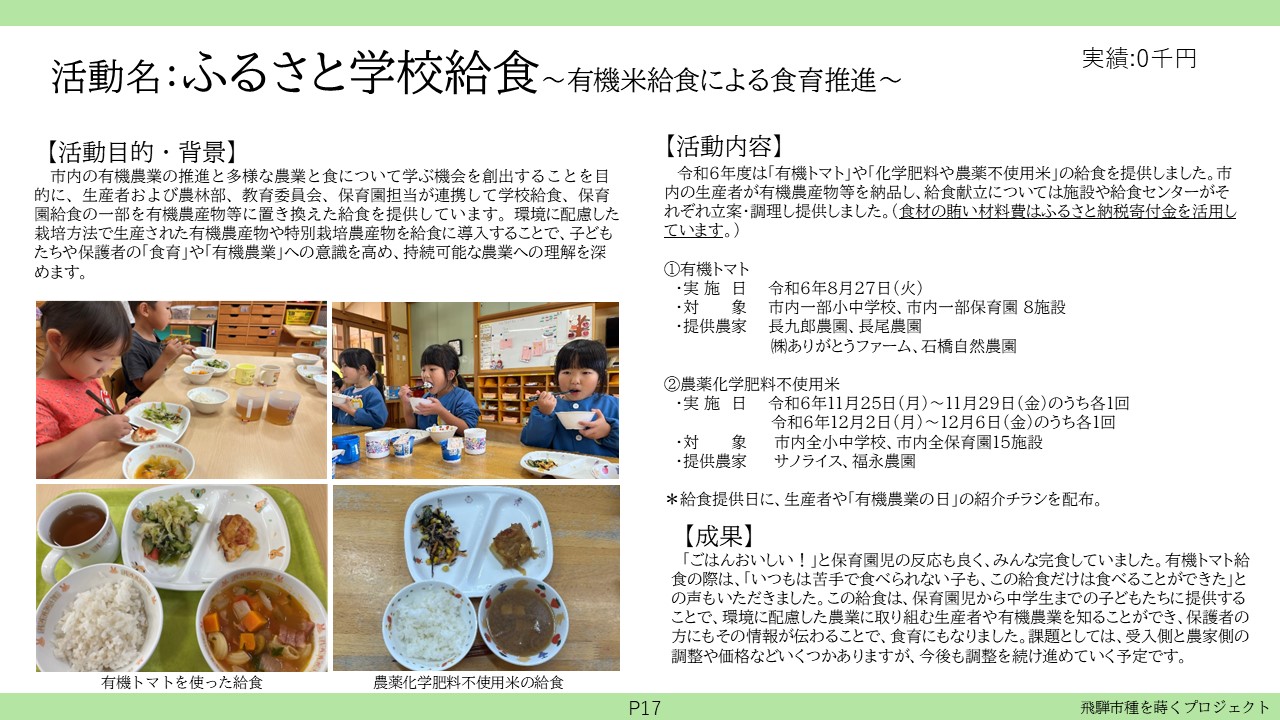

14.ふるさと学校給食~有機米給食による食育推進~

市内の有機農業の推進と多様な農業と食について学ぶ機会を創出することを目的に、生産者および農林部、教育委員会、保育園担当が連携して学校給食、保育園給食の一部を有機農産物等に置き換えた給食を提供しています。環境に配慮した栽培方法で生産された有機農産物や特別栽培農産物を給食に導入することで、子どもたちや保護者の「食育」や「有機農業」への意識を高め、持続可能な農業への理解を深めます。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/32c2b688a21bbb0dcdc37bd682d43ca1.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/32c2b688a21bbb0dcdc37bd682d43ca1.pdf

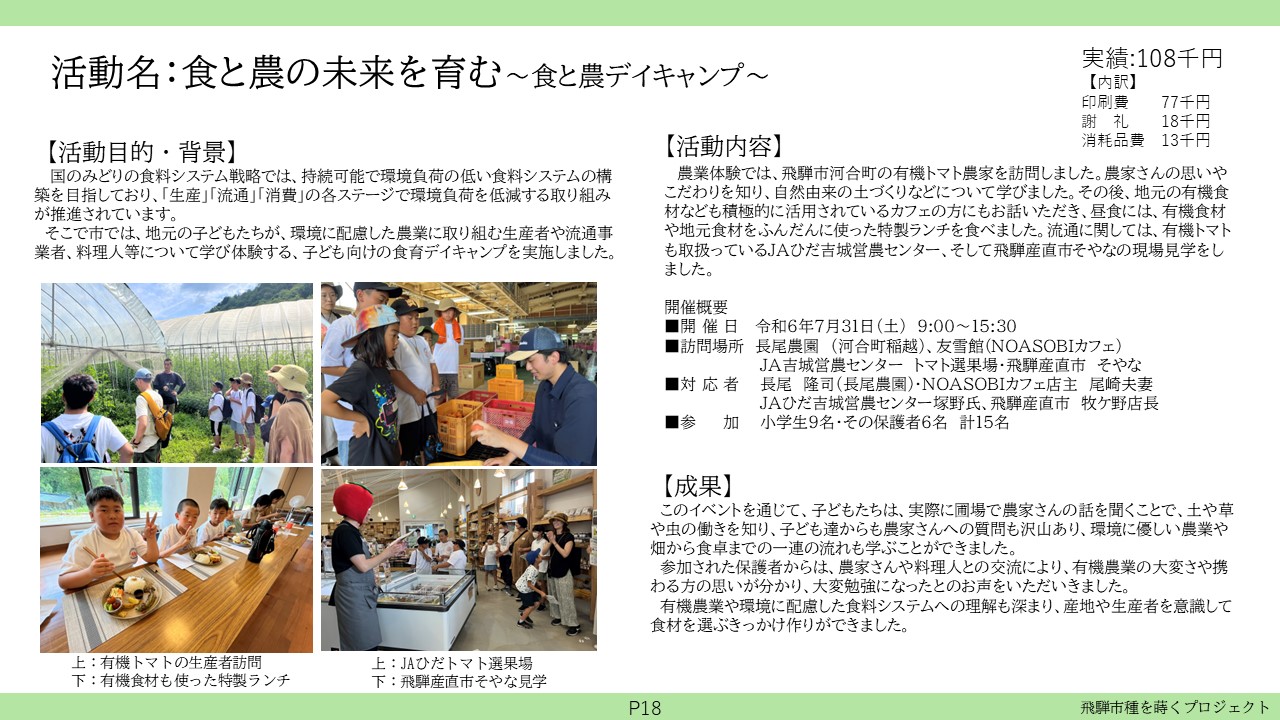

15.食と農の未来を育む~食と農デイキャンプ~

国のみどりの食料システム戦略では、持続可能で環境負荷の低い食料システムの構築を目指しており、「生産」「流通」「消費」の各ステージで環境負荷を低減する取り組みが推進されています。

そこで市では、地元の子どもたちが、環境に配慮した農業に取り組む生産者や流通事業者、料理人等について学び体験する、子ども向けの食育デイキャンプを実施しました。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/97c2edc620372773c3768c0ef92a647b.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/97c2edc620372773c3768c0ef92a647b.pdf

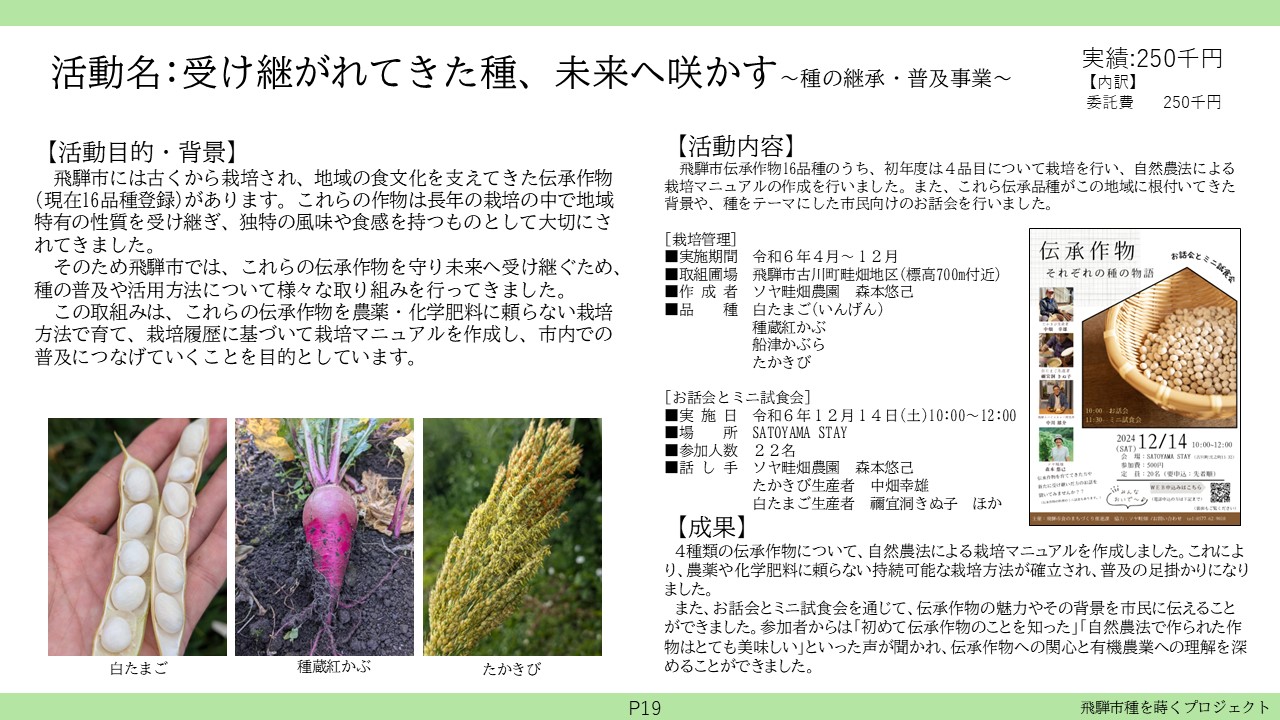

16.受け継がれてきた種、未来へ咲かす~種の継承・普及事業~

飛騨市には古くから栽培され、地域の食文化を支えてきた伝承作物(現在16品種登録)があります。これらの作物は長年の栽培の中で地域特有の性質を受け継ぎ、独特の風味や食感を持つものとして大切にされてきました。

そのため飛騨市では、これらの伝承作物を守り未来へ受け継ぐため、種の普及や活用方法について様々な取り組みを行ってきました。この取組みは、これらの伝承作物を農薬・化学肥料に頼らない栽培方法で育て、栽培履歴に基づいて栽培マニュアルを作成し、市内での普及につなげていくことを目的としています。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/b7564f0ef4ddf479585ce9498d1bfe6d.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/b7564f0ef4ddf479585ce9498d1bfe6d.pdf

17.飛騨市食の総合サイト「HIDAICHI」~特集記事作成~

飛騨市おいしい「食」の情報サイト「HIDAICHI」を通じて、「種を蒔くプロジェクト・飛騨市オーガニックビレッジ宣言」への興味・関心を閲覧者にもっていただくこと、事業への理解を深めてもうことを目的とし、視覚的に飛騨市の農業や暮らしを映像に表現したサイト内の再構築を行いました。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/b7564f0ef4ddf479585ce9498d1bfe6d.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/b7564f0ef4ddf479585ce9498d1bfe6d.pdf

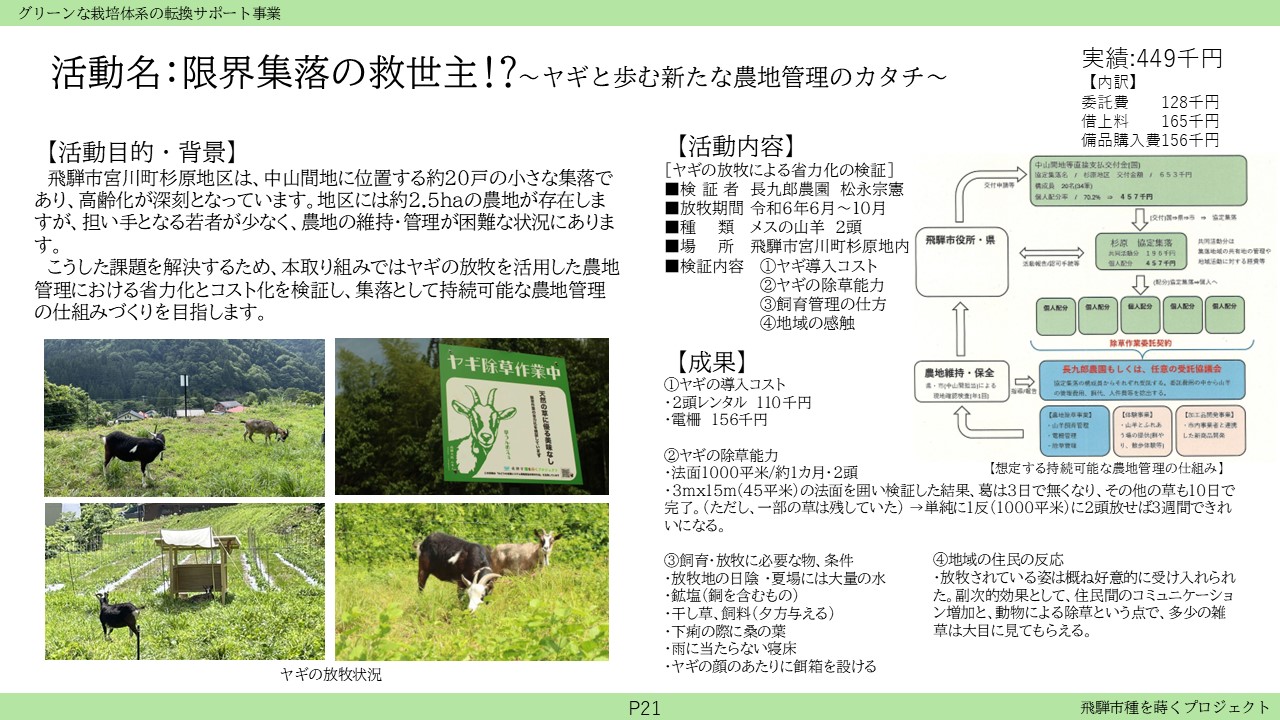

グリーンな栽培体系の転換サポート事業

限界集落の救世主!?~ヤギと歩む新たな農地管理のカタチ~

飛騨市宮川町杉原地区は、中山間地に位置する約20戸の小さな集落であり、高齢化が深刻となっています。地区には約2.5haの農地が存在しますが、担い手となる若者が少なく、農地の維持・管理が困難な状況にあります。

こうした課題を解決するため、本取り組みではヤギの放牧を活用した農地管理における省力化とコスト化を検証し、集落として持続可能な農地管理の仕組みづくりを目指します。 ★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/86f79994517b40b239a06b612c9ce636.pdf

★PDF https://hidaichi.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/86f79994517b40b239a06b612c9ce636.pdf

有機農業推進協議会からのメッセージ

はじめまして。私は飛騨で農業をやっている者です。

まだ地元にいた時、まさか飛騨に移住するとは思ってもみませんでした。

良質な広葉樹の森に囲まれた水源地…今だに道にある水汲み場に行くと、その質の良さに興奮する気持ちは何年経っても変わらないんです。

夏は農業、冬は雪に覆われるので、味噌づくりをしています。

飛騨は農業だけじゃない自分の好きなことをやる時間があるんです。

一度ここに遊びに来てください。

そして私のように、どこか懐かしさを感じてくれたならぜひ一緒にこの貴重な場所を次の世代に繋げていきませんか。